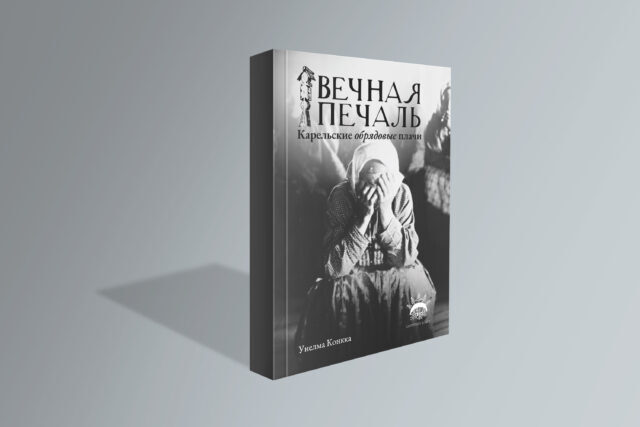

Раньше в Карелии существовал такой обычай: без причитывания покойника не хоронили. Причитывать, то есть исполнять обрядовый плач, было необходимо — плачи, будучи средством общения с умершими, обеспечивали покойнику благополучный переход в иной мир, а живым гарантировали спокойное существование без происшествий. Мирный порядок жизни карельской деревни поддерживался не только исполнением положенных плачей, но и строгим соблюдением ритуальных запретов — обо всем этом пишет фольклорист Унелма Конкка в книге «Вечная печаль. Карельские обрядовые плачи», которая недавно вышла в издательстве Common Place. Чтобы любознательные читатели «Ножа» могли проникнуться духом этой мрачноватой книжки и описанных в ней обрядов, мы сделали для вас подборку карельских погребальных табу: почитайте, почему нельзя плакать, когда шьешь покойному одежду, и как не допустить, чтобы в теле умершего поселился злой дух.

Момент смерти карелы, как и финны, обозначали словом hengenlähtö (букв. «уход духа»), когда henki (дух, дыхание) отделяется от тела. Было важно, чтобы по возможности все родные присутствовали при последнем издыхании. Умирающего нельзя было оставлять ни на минуту одного, а при наступлении агонии созывали родственников и соседей. В старину в Карелии существовал обычай переносить умирающего с постели на пол. Обычно он сам об этом просил, и это было верным признаком, что скоро начнет отходить. На пол стелили солому и старые тряпки, которые после смерти было бы не жалко сжечь. После смерти обычно сжигали также одежду покойного, которая была на нем в смертный час. <…>

Во время агонии умирающего надо соблюдать тишину, нельзя плакать и лить слезы. Присутствие сильно скорбящих нежелательно, потому что затрудняет умирание. Если умирал ребенок, то родители не должны были находиться при этом, по той же причине уводили детей, когда умирали родители.

О покойнике нельзя говорить ничего плохого, пока он в доме

Душа сохраняет всё, что свойственно телесному существу: она видит и слышит, испытывает боль, голод, жажду, холод, гнев, обиду, может радоваться и страдать, мстить и покровительствовать живым. Кроме того, эти же качества приписывают и мертвому телу, особенно в первые трое суток. Веру в способность тела в течение какого-то времени после смерти видеть, слышать и чувствовать надо считать первоначальной. С развитием анимистических верований на эту веру накладывается новое представление о душе, отделившейся от тела, но оба верования продолжают сосуществовать. Например, в Северной Карелии отмечено такое представление о душе: когда душа отделяется от тела, она садится на печной столб и смотрит оттуда, как обмывают и обряжают покойника. Трое суток сидит там душа и ждет приговора, куда ей следует идти, какое ей место уготовано. Она всё видит и слышит, поэтому о покойнике нельзя говорить ничего плохого. <…>

Покойника не оставляли ни на миг одного, соседки и родственницы сидели возле него все ночи, молились и тихо беседовали (ночью не причитывали). Вообще, и поныне строго соблюдается обычай говорить про покойника только хорошее: вспоминать его добрый нрав, привлекательные черты характера, привычки. Если кому-нибудь случилось сказать про покойника плохое и тот мстил за это какой-нибудь напастью, то надо было идти на могилу и просить прощения.

У покойника нельзя оставлять рот непокрытым

Как только умирающий испустил дух, на его рот клали кусочек белой ткани. Этот обычай соблюдается и сейчас при смерти старых людей. По другим сведениям, рот закрывали после омовения тела. Например, в Калевальском районе можно найти такое объяснение этого обычая: белый лоскут надо немедленно, вслед за последним вздохом, положить на рот усопшего, чтобы злой дух — toispuolehini (букв. «потусторонний») не мог войти в тело. В этом случае покойник не нашел бы покоя в могиле, стал бы выходить и вредить живым. Однако перед погребением, на кладбище, лоскут со рта обязательно снимают. Это подчеркивается во всех приведенных выше источниках.

Нельзя плакать по покойнику «сверх положенного»

В Северной Карелии все обязательные причитания, сопровождавшие похоронный обряд, назывались «законными» плачами (sakonaitkut). Сверх «законных» плачей не следовало плакать и причитывать, потому что слишком бурно выражаемое горе якобы беспокоит усопшего: слезы жгут его, как искры. В противном случае покойник может явиться во сне и даже показаться днем, что отнюдь не желательно. Нельзя оплакивать умершего после полудня, дабы не нарушить его вечерний покой. Сильно горюющих и плачущих женщин другие пытаются успокоить и утешить, так как считается, что чрезмерные проявления скорби не по нутру покойнику, и он начнет являться скорбящей.

Нельзя стрелять в лебедей

Для похоронных плачей Северной Карелии типичен образ белого лебедя (в плачах южных районов он не встречается). Плакальщица выражает надежду увидеть дорогого ей покойника в стае белых лебедей.

Карелы, как и многие другие народы, считали лебедей священными птицами. До сих пор их не стреляют и вообще не тревожат, но уже никто не может объяснить, чем вызван этот запрет. В Приладожской Карелии зафиксировано поверье: кто стреляет в лебедя, того хватит кондрашка.

Если собиратели пытались выяснить, почему нельзя стрелять лебедей, то обычно получали такие ответы: убить лебедя — грех, это может принести несчастье. Иногда этот запрет мотивируется эстетически: нельзя убивать такую красивую птицу. В нашем распоряжении имеется лишь одна запись поверья, по которому лебедь представляется духом умершего. Теппо Стафеев из деревни Сельги Медвежьегорского района рассказывал, что когда его брат умер в Питере, то явился лебедем под окном отцовского дома:

«„Клук-клук-клук“ закурлыкал. Письмо в этот день пришло, что умер, и тут стали причитать. Кто богу молится, тот обернется лебедем. Кто с чертом связался, того черт утянет, не явится лебедем».

Птиц вообще нельзя обижать

В севернокарельских плачах настойчиво повторяется мотив, выражающий желание увидеть покойного в образе лебедя, пуночки, ласточки или какой-либо другой птицы. Это пожелание выражается уже в причитаниях при обмывании и повторяется в следующих плачах по ходу действия похоронного обряда. Мотив души-птицы стал кульминационным моментом карельской похоронной лирики. В нем воплощена красота бесконечной, неотвратимой печали. Особенно трогательно звучит этот мотив в плачах матери о ребенке:

«Может, маленькая взращенная мною ягодка явится от чудных прародителей маленькой небесной птичкой щебетать под окошками своих дорогих хороших [отца и матери] радостным детским лепетом.

Я, печальный стан, из окошка твоего дорогого хорошего [отца] поглядела бы на свою маленькую взращенную ягодку и убавила свою тоску и печаль, когда ягодка, взращенная мною, чудной небесной птичкой щебечет, подобно дитяти, на вечернем дворе своего дорогого хорошего под светлыми окошками».

Источник: Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuolema. Porvoo, 1924. S. 78. Здесь и далее плачи приводятся в переводе с карельского на русский язык, автор перевода — У.С. Конкка

Этот поэтический образ восходит к древним верованиям о душе-птице. Среди севернокарельских запретов, которые внушали с детства, встречаются восходящие к этим верованиям: маленьких пташек нельзя мучить, потому что в какой-нибудь из них может обитать душа ранее умершего маленького братца или сестрички. Появление около жилья необычных птиц считалось предвещанием смерти. Если во дворе появлялась стайка пуночек, когда в доме был покойник, это означало, что души ранее умерших пришли за новоумершим.

Нельзя плакать во время шитья смертной одежды

Сразу же после обмывания покойника одевали. В старину карелы одевали умерших в белую одежду, сшитую особым образом. Шили иголкой вперед, как обычно приметывают.

С приготовлением одежды связано много запретов: нитку нельзя перекусывать зубами, при шитье нельзя конец полотна класть под колено и ни в коем случае нельзя ронять слезы на ткань — поэтому родные не шили одежду. На покойника надевали обычные предметы одежды: мужчинам — рубашку, портки и куртку, чулки, обувь; женщинам — рубашку, сарафан, на голову — платок, на ноги — чулки и легкую обувь. Однако передника не надевали. Девушек и мужчин хоронили без головного убора. Чулки без пятки шили из льняного полотна или вязали из льна одной иглой — этот старинный способ вязания сейчас почти забыт. Чулки отбеливали зимой на морозе. Обувь шили из тонкой кожи дратвой, в ней не должно было быть металлических шипов и гвоздей.

Нельзя готовить в доме, где лежит покойник

Когда покойник лежал в избе, с ним приходили прощаться родственники и соседи, приносили с собой стряпню: рыбники, калитки, сканцы, а ныне — буханки хлеба, пачки чая, печенья и пр. Известно, что у некоторых народов обычай приносить готовую пищу в дом, где имеется покойник, связан с запретом разводить огонь и готовить пищу в течение определенного срока. Можно думать, что карельский обычай приносить стряпню в дом, в котором есть покойник, является пережитком подобного запрета.

Нельзя работать, пока в доме покойник

Древние корни имеет соблюдавшийся еще в XX веке обычай не работать в избе и во дворе в те дни, когда покойник в доме. При ночном «сторожении» покойника не занимаются и рукоделием. <…>.

Работа, проделанная в присутствии покойника, не идет впрок.

Нельзя заколачивать крышку гроба гвоздями

В XIX веке в Северной Карелии гроб делали из досок, но доски не скрепляли железными гвоздями, а сшивали корнями или берестой. Считалось грехом заколачивать гроб железными гвоздями. Крышку гроба, по некоторым сведениям, нельзя было заколачивать наглухо. Ее закрывали с помощью потайных деревянных нагелей, которые покойник, при надобности выйти из гроба, мог бы сам вынуть. В свете таких обычаев и верований понятны мотивы плачей, в которых покойника «поднимают» из могилы побеседовать со скорбящими родственниками.

Нельзя рыть могилу вечером и оставлять ее без присмотра

Могилу рыли утром перед погребением, так как оставлять ее открытой на ночь было нельзя. Вырытую могилу не оставляли без присмотра, до погребения ее кто-то должен был караулить. Теперь могилу не караулят, но могильщики, уходя с кладбища, «замыкают» ее: кладут поперек могилы лопаты. Эта мера, очевидно, связана с обычаем прикрывать рот покойника лоскутом: будущее место обитания тела, как и само тело, следует защитить от проникновения злой силы.

К тем, кто отправлялся копать могилу, обращались с просьбой выкопать ее на южном склоне:

«Не делайте моему ласковому хорошему жилище Туонелы на стороне северных ветров в эту утреннюю пору.

Сделайте на теплой стороне ласкового света, чтобы моему ласковому хорошему не пришлось вечно на стороне холодных ветров похаживать. <…>

Сделайте, славные родичи, обитель моего славного хорошего у славных прародителей с правой стороны спасовых звезд Большой Медведицы в этот начинающийся день. <…>

Не определит ли славный Спас моего славного хорошего поживать у славных прародителей с правой стороны от звезд Большой Медведицы. Ведь был он на этом свете удачливым, так пусть и у славных прародителей славный Спас не благословит моего славного хорошего несчастной долей».

Источник: Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuolema. Porvoo, 1924. S. 103–104

В этом плаче четко выражена идея, которая пронизывает весь погребальный обряд: благополучие умершего в загробном мире зависело от того, как родственники снарядили его для жизни за чертой смерти.

На похоронах нельзя не причитать

Исполнение похоронных плачей было обязательным у многих народов. Так, например, А.А. Котляревский писал:

«Жели, плачи и сетования по мертвым были прямою обязанностью его родных и близких: до сих пор простолюдины у славян особенно уважают и почитают ту женщину, которая умеет хорошо причитать по усопшим».

В «Очерках Пошехонья» В.А. Балова тоже отмечено:

«Поголосить по умершим — значит отдать ему последний долг, и потому, кто умирает сиротою, не оставляя после себя ни матери, ни жены, ни близких родных, над тем поголосить считает своим долгом даже совершенно посторонняя для умершего старуха».

С этим перекликаются слова карелки Александры Кирилловой из дер. Чебино Медвежьегорского района, сказанные в 1974 г.:

«Раньше такой обычай был, без причитывания покойника не хоронили, будь хоть малый или большой, хоть два слова приплакивали».

На вопрос: «А если не было родных, кому плакать?» — она ответила:

«Всё равно, где он чаще пребывал, так хоть слезинку кто-нибудь прольет, плакали, жалели всё равно».

О ритуальной функции плачей свидетельствует тот неоспоримый факт, что причитывание достигает своей кульминации в день похорон, после чего идет на спад. По старинному карельскому обычаю на могилу ходили причитывать только в определенные дни в течение шести недель, а по окончании этого срока на поминках вновь звучали «законные» поминальные плачи. После этого считалось обязательным причитывать в годовщину смерти.

С кладбища нельзя ничего уносить

Всё имеющееся на кладбище считалось достоянием покойников. С кладбища нельзя было унести ни одной веточки, ни цветочка; нельзя было даже срубать сухостой и убирать валежник.

Кладбище было и священным, и страшным местом. Сюда приходили только для поминовения усопших, чтобы поплакать на могиле, и то лишь до полудня — после полудня нельзя было беспокоить покойников. Здесь не разрешалось шуметь, смеяться, вести себя вызывающе по отношению к умершим. Если кто-либо не посчитается с этими запретами, то может навлечь на себя гнев и месть покойников.

Вот как описывал собиратель и большой знаток финской и карельской традиционной культуры Самули Паулахарью карельское кладбище:

«Приближаясь к деревне, замечаешь сразу же рядом с деревней, среди полей и пашен островок густого леса. Удивляешься, зачем этот лесок тут оставлен. <…> Лесок этот — карельское кладбище, священная роща, где они хоронят своих умерших. <…>

Неприкосновенное святое место — это карельское кладбище. Нельзя там срубать деревья, даже веточку или листочек тронуть. Нетронутыми могут там деревья расти и стареть, наконец от старости рухнуть. <…> Там, где упали, пусть гниют и превращаются в прах вместе с подмятыми при их падении могильными столбиками и гробницами».

Нельзя оглядываться, возвращаясь с кладбища

После погребения предпринимаются некоторые меры против калмы. Во-первых, возвращаясь с кладбища, нельзя оглядываться, чтобы калма не пристала в виде болезни, чтобы покойник не пришел обратно из обиталища мертвых. Лопаты, топоры, а также сани, на которых везли покойника, оставляют с северной стороны дома, чтобы северный ветер и дождь смыли калму. Если этих мер не принять, в доме может умереть еще кто-нибудь. В старину, по возвращении с кладбища, все провожавшие окуривали себя дымом можжевельника, нередко парились в бане для очищения.

Нельзя навещать покойников после полудня

Посещение могилы, как и погребение, должно было происходить до полудня. Анни Толошинова, которая часто причитывала на могилах родных и знакомых, говорила, что она никогда не бывает на кладбище после полудня. Парасковья Савельева из Мяндусельги, тоже активная причитальщица, сообщила, что причитывать после полудня вообще нельзя, особенно если у плакальщицы уже умерли родители. Это объясняется поверьем, согласно которому после полудня умершим надо дать покой, в противном случае они могут рассердиться и наслать болезнь.

Фотографии взяты из книги «Вечная печаль. Карельские обрядовые плачи»